Irmela Witteberg ist bemerkenswert wegen ihrer für flamboyanten Kompositionen von abstrakten Gesichtern und farbenfrohen Blumen.

Ohne Titel, Studie auf Zeitungspapier, ca. 2010

Wollfigürchen vom Pagliaccio, aus Irmela Wittebergs Paraphernalien

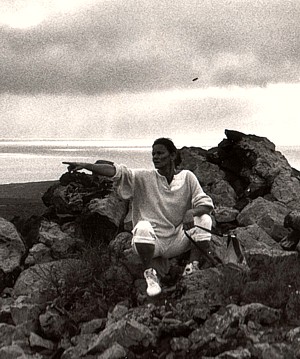

Die Künstlerin auf Lanzarote, ca.1985

Die Verzerrung, Modulation und generell unerwartete Verwandlung entwickelt diese Prämisse zu einem ausgedehnten Rückgriff auf die formale Logik des Traumes weiter, von dem eine spezifische Natur abgebildet werden soll. Dabei kontrastieren akribisch naturalisierende Erfassungen mit ganz auf die freie Fläche berechneten, surrealen Linienführungen. Verschiedene Detailgrade werden nebeneinandergestellt um die Betrachtenden im Unklaren darüber zu lassen, auf welcher Wahrnehmungsebene sie sich befinden sollten und sie so durch die Desorientierung in ihr surreales Weltbild zu ziehen.

Durch konsequente Elimination der Perspektive zugunsten einer durch Staffelung und flächenschließendes Ineinanderpassen der Formen erreicht sie eine fundamentale Logik der Ebene, die sich am ehesten auf die Kompositionsschemata Byzantinischer und Chinesischer Wandgestaltung bezieht. Ihre Bilder sind Staffagen oder Dioramen für das Puppentheater der Träume. Oberflächlich haben ihre Grafiken durch den Primärfarbcharakter der Paletten mehr mit Gebrauchsgrafik wie dem formalistischem Stoffdesign gemein, während die Inhalte zwischen Ironie und gelegentlicher Schwermut wechseln.

In der Commedia dell’arte gibt es eine Reihe charakteristischer Rollen und Masken, die ein gepflegtes Repertoire übertriebener Charakterzüge und böser Späße beinhalten. (Zum Beispiels "Arlecchino", der Harlekin, der clowneske gierige Diener mit schwarzer Maske, Bauernschläue und Witz) Das ist der Bezugspunkt für weite Teile von Irmela Wittebergs Schaffen, besonders aber für eine gleichnamige Serie von Bildern, die man formell als Porträtbüsten surrealer Anatomie definieren kann. Wie auch eine lustige Figur der "Commedia", so filtert sich auch ihr Werk durch die iterative Natur. Ein Bild war niemals fertig, sondern näherte sich über Jahre in immer wieder aufflammenden Arbeitsphasen einer hypothetischen ideellen Vorstellung eines Sujets an und fächerte bisweilen in verschiedene gleichwertige Fassungen auf. Darum erforderte es ein Höchstmaß an Sorgfalt und Empathie, für diese Editionen eine Fassung dem möglichst nahe kommende Bilder zusammenzustellen.

Weitere Berührungspunkte sind die dünne Oberfläche einer überbordenden Fröhlichkeit, die bissige Kritik durchblitzen lassen. Wesenszüge werden bei Irmela Witteberg nicht durch Mimik, oder Hintergründe (Hintergrundgeschichten, Bildhandlungen) thematisiert. Neben der übertriebenen Gestik und prismatischen Farbgebung ist die Verfremdung des Äußeren primäres Mittel der Sichtbarmachung von eigentlich im inneren ablaufenden Prozessen. Aber so charakteristisch es ist, es sind keine Charaktere, werden keine Individuen dargestellt, die man kennenlernen könnte. Es sind Idealfiguren und Träume, Verarbeitungen. Die Künstlerin versuchte einen Gemütszustand etwa nicht durch Realismus oder Metaphern darzustellen, sondern mit einer anderen Anatomie, die den besonderen Wesenszug verdeutlichte. So gesehen ist die Anatomie der Fabelwesen eine Sichtbarmachung der Prozesse im Inneren.

Ein roter Faden in Irmela Wittebergs Werk ist die surreale Morphologie der Augen. Sie sind oft verziert oder weisen andere Merkmale auf. Wie auch die restliche Anatomie muss sich dieser Aspekt - in der allgemeinen Ansicht die Gesamtheit oder die Krone des Charakters - einer Verformung zugunsten künstlerischer Absicht beugen. Was verrät der Spiegel der Seele hier im Besonderen? Gibt es eine spezifische Grammatik der Augen? Das führt zu der Frage, wie man ein Auge überhaupt interpretiert. In den Grafiken der Künstlerin ist immer wieder der erstaunte Ausdruck anzutreffen. Was verrät er über die Figuren oder ist es gar ein Standardausdruck, der ein anderes Denkmodell belegt?

Eine Stärke des Werkes ist der - trotz des etwas in Richtung realistischere Darstellungen gehenden Stils - der enorme Assoziationsreichtum, der die Bilder über Comics hinauswachsen lässt. Es ist ein Bezug zur frühen Blockdrucktechnik erkennbar und ein wie bei Picasso gelagertes Interesse, plastische Sujets in einer von allen Seiten gleichzeitig aufgerollten Darstellungsform zu zeigen.

Irmela Witteberg nannte ihre Grafiken zeitlebens bunte Bildchen und fröhliche Klecksereien, daher rührt der Kollektionsname „Jolly Daubs“. Ihre spontanen Grafiken sollten eine farbenfrohe, fröhliche Leichtigkeit ausstrahlen. Aber was verbirgt sich hinter den Motiven?

Die Figuren spielen eine exponierte Rolle und stehen im Scheinwerferlicht der Bildbühnen. Sie lachen, tanzen, plaudern oder schauen uns freundlich an, um zu symbolisieren: „Schau mich an, ich möchte dir etwas erzählen!“ Die Künstlerin destillierte Eindrücke aus dem Alltagsgeschehen, fing die Stimmung ein, abstrahierte ihre Figuren, schmückte sie sie mit kessen Details und gab ihnen die typisch großen, unschuldigen Augen. Ihre Gesichter zeugen von Fröhlichkeit oder Unschuld, von Melancholie oder Spott oder einem spritzigen: „Hier sind wir.“ Und wenn sie eine Wand schmücken, dann gehört der Raum ihnen.

Die Künstlerin mit aufgeplusterten Backen, in der historischen Parkanlage des Museums Kurhaus in Kleve, 1991

Die Werke der Künstlerin werden auch von einem anderen Motiv getragen: Sie fühlte sich als das Auge, als Stimme der Natur. Als Nachkriegskind wuchs Irmela Witteberg noch mit einem anderem Naturverständnis auf, als es die heutige Konsumwelt kennt. Schulklassen pflanzten junge Bäume. Jede Familie zog seine eigenen Kräuter, hatte seine Obstwiese und den Gemüsegarten. Kerne und das was übrig blieb gehörte Vögeln und Natur – eine perfekte Symbiose.

Zeitlebens sammelte die Künstlerin Kräuter, verachtete Rodungen, verurteilte Umweltfrevel. Zwei ihrer Grafiken hat sie der gedankenlosen Konsumwelt gewidmet. Der „Krautkopf“ symbolisiert unseren gedankenlosen Umgang mit Monokultur und der Pflanze als Lebewesen und Teil unserer Naturbalance. Ihr „Baumkleid“ ist einem prächtigen, alten Laubbaum gewidmet, der nur gefällt wurde, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort stand und den falschen Leuten missfiel. Anfangs hieß das Bild „Baumkleid und tschüss“.

Für die Künstlerin hatte jeder Baum, jede Blume, jedes Lebewesen eine Seele, also Augen. Die Gedankenwelt dieser Naturphilosophie spiegelt sich in ihren Grafiken wider. Auch ihre Pflanzen und Tiere sind personifiziert, haben Augen und eine Mimik, ein Antlitz und Gefühle. „Schaut wie hübsch ich bin. Werft mich nicht achtlos fort, tretet nicht auf mich, stehlt nicht meine Zähne.“

Irmela Witteberg greift auch Motive auf, die wir von Pablo Picasso kennen: Die Entrechten und vom Leben Enterbten - Elend, Einsamkeit, Traurigkeit, die „Nature Morte“. Auch sie übertrieb die Formen, um den Ausdruck des Tragischen zu verstärken, doch verzichtete auf dunkle Farben, sondern griff bewusst zu schrill leuchtenden Tönen, wie wir es vom Straßentheater kennen. Man sieht ihre Einflüsse von Surrealismus und Kubismus, wie es einst Paul Cézanne auf den Punkt brachte: „Alle Formen in der Natur lassen sich auf Kugel, Kegel und Zylinder zurückführen.” Aber es ist eben doch mehr als das, sonst wäre es ja keine Kunst.

Jolly Daubs wurde Ihnen präsentiert von Studio Eskamotage - Kunst und Kapricen. Einige unserer anderen Projekte könnten Sie ebenfalls interessieren: